シビックSiR – EG6 【Type Rの布石】

車種の概要

スポーツシビックEG6の衝撃 1991年秋、5代目へバトンを渡したシビックは「スポーツシビック」を名乗り、トップグレードにSiR-II(EG6)を設定しました。 テンロクNAで170 psを達成するB16A改良型、ホイー […]

- hodzilla51

- 5分で系譜を理解

スポーツシビックEG6の衝撃

1991年秋、5代目へバトンを渡したシビックは「スポーツシビック」を名乗り、トップグレードにSiR-II(EG6)を設定しました。

テンロクNAで170 psを達成するB16A改良型、ホイールベース延長と熟成ダブルウィッシュボーンの組み合わせ。それらが放った刺激は、EF9が撒いたVTEC旋風をさらに拡大し、「テンロク最速=シビック」という神話を決定づけた。

バブル崩壊でも走りは止めない___

開発が動き出した1989年、バブル景気末期の日本です。

コスト削減の空気が漂い始めていましたが、ホンダの研究陣は「小さくても本気で楽しいクルマを続ける」と宣言します。

EF9で培った高回転NA+軽量路線を洗練しつつ、日常性能と室内スペースも拡大するオールラウンダーを狙い、

シャシーの骨格を一新し、ホイールベースを70 mm延長。結果、直進安定性と後席空間の両立に成功します。

後期型B16A「170 psのNAテンロク」

改良版B16Aは圧縮比10.4、許容回転8,200 rpm。

吸排気ポート形状を見直し、ECUをOBD-Ⅰ化することで170 ps/7,800 rpm・16.0 kgm/7,300 rpm(JIS)を捻り出します。

馬力こそEF9比+10 psですが、高回転域のトルク盛り上がりは別物。

公称0-100 km/h 7秒台前半、パワーウエイトレシオ6.4 kg/ps。このスペックは当時の国産NAでは異例の数値でした。

長脚ホイールベースと改良ダブルウィッシュボーン

EG型のホイールベースは2,570 mm。延長と同時に前後サブフレーム剛性を強化し、ストローク不足を指摘されたEF9の足をリセッティングします。

スプリング長を確保したことで路面追従性が向上し、峠の段差でのインリフト現象を大幅に低減しました。

標準で4輪ディスク、ABS、またオプションでヘリカルLSD…

まさに「吊るしでサーキット」が現実味を帯びるスペック でした。

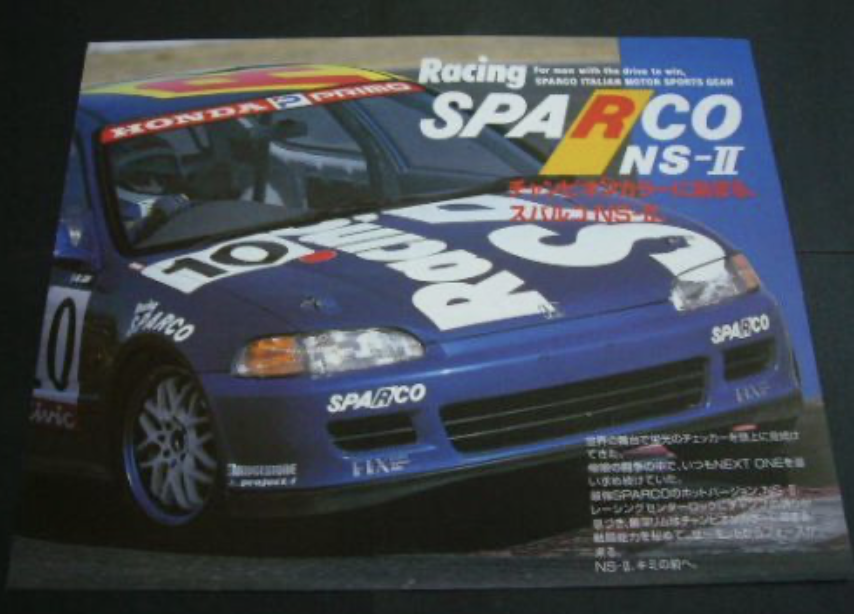

モータースポーツでの圧勝劇(JTCCグループA)

1992年JTCディビジョン3第4戦からEG6が実戦投入。

出光MOTION無限シビックとJACCSシビックがシーズン14戦中10勝という支配的強さを見せ、以降1993年までホンダがメーカータイトルを独占します。

EF9時代から続く「シビック同士でしか争えない」という光景は、EG6でさらに顕著になり、FF最速の看板を確固たるものにしました。

街を席巻したテンロク最速神話

カタログに踊る「0-400 m 15秒フラット」。

実際のストリートでもハイカムが切り替わる5,800 rpmを境に別次元の加速を見せ、AE101系4A-G勢やランサー1600GSRを一蹴できる性能でした。

峠では長脚ホイールベースの安定感と軽さが武器となり、当時の走り屋たちは「EG6に追いつけなければ修行不足」と語りました。

レースさながらのドンガラ仕様が増殖し、深夜の環状・湾岸はVTECサウンドで溢れることとなります。

官能と実用が同居する万能ハッチ

EF9が蒔いた高回転NAの種は、EG6で開花し万能のテンロクという評価を得ました。

街乗りで扱いやすく、踏めば8,000 rpmで咲くVTECの快音、そしてリアシートを倒せば大きな荷室…

官能と実用の二兎を追い、二兎とも掴んだ稀有なハッチバックとなりました。

そのDNAは赤バッジを冠するEK9 Type Rへ、さらに現行シビックへと受け継がれ、今なお「走りの基準」の一つとして輝き続けています。

車種タグ

- #16

- #14

- #15

- #13